色彩測量解析:接觸式與非接觸式光譜儀的應用與比較

接觸式與非接觸式測量原理 | 色彩測量深度比較

在色彩科學與專業應用中,理解**接觸式**與**非接觸式**色彩測量儀器所產生的結果差異至關重要。這些看似矛盾的測量結果,其根本原因在於它們測量的物理量與核心目標不同。本頁將深入分析兩種主要光譜測量方法,從而揭示為何在特定情境下,需要採用不同儀器來達成精準的色彩管理目標。理解此差異,是進行精準色彩管理的基石,特別是在高保真複製和藝術品數位化的場景中。

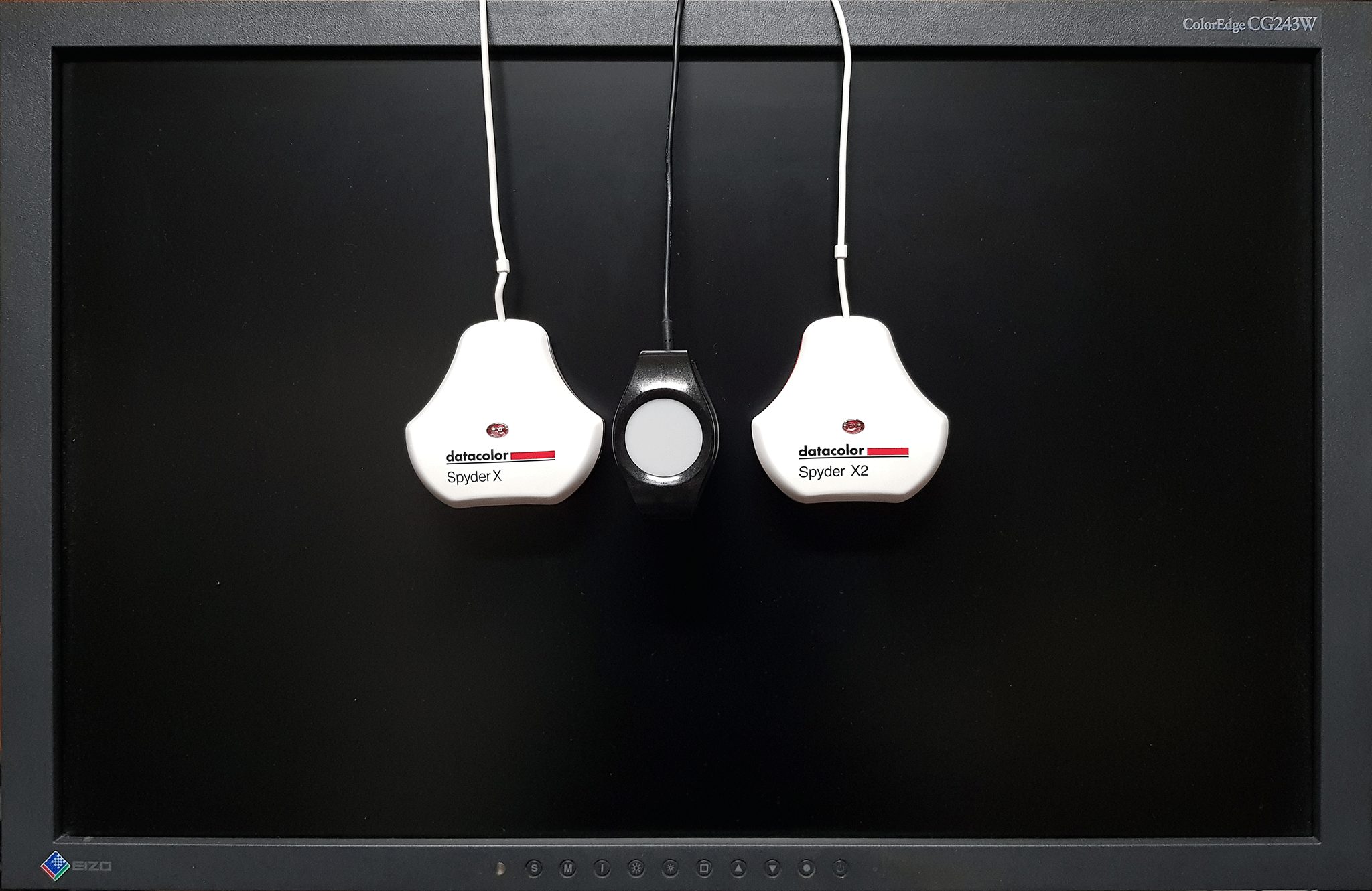

接觸式與非接觸式色彩測量儀器特性比較

| 特性 | 接觸式分光光譜儀 (i1 Pro 3 Plus) | 非接觸式分光輻射計 (Topcon SR-UL2) |

|---|---|---|

| 核心目的 | 回答「這個物件是什麼?」,旨在獲取物件**固有**的光學特性。 | 回答「我看到了什麼?」,旨在獲取特定**場景中**的光線物理特性。 |

| 主要測量物理量 | 光譜反射率 **(SRF)**,描述物體反射各波長光線的比例。 | 光譜輻射亮度 **(Radiance)**,描述從物體表面發出或反射的光線強度與光譜分佈。 |

| 光源 | **內部**全光譜LED,可模擬M0/M1/M2測量條件,消除環境光影響。 | **外部**環境光源 (日光、燈光等),結果直接受其影響。 |

| 光譜範圍 | **380 – 730 nm** | **380 – 780 nm** (本分析儀採用380-730nm範圍進行計算) |

| 數據應用 | SRF可與任何已知光源的SPD結合,計算出在該光源下的顏色外觀 (CIELAB)。 | 直接描述該反射光的顏色。若要推算SRF,需配合參考白板(如Fluorilon-99)進行額外測量與計算。 |

| 優點與限制 | **優點:** 數據通用性高,可預測性強,測量穩定,操作相對簡便。 **限制:** 接觸式測量不適用於易損、大型或不規則表面。 |

**優點:** 可測量任何光源或物體,無接觸,適用性廣。 **限制:** 對環境光穩定性要求極高,測量幾何控制困難,操作與數據處理複雜。 |

深入解讀:為何接觸式與非接觸式測量結果不同?

儀器結果的差異,根源在於光與物質的交互作用。非接觸式測量捕獲的是**「光源的光譜(SPD) × 物體的光譜反射率(SRF)」**之後的綜合結果。這與**接觸式測量**直接獲取物體SRF的方式截然不同。當光源改變(例如從富含藍光的日光換成富含紅光的鎢絲燈),這個乘法結果自然會改變,導致非接觸式測量值隨環境光變動而異。對於色彩色塊而言,其SRF曲線起伏劇烈(在某些波長反射率高,另一些則低),因此對光源SPD的變化非常敏感,如同用不同的彩色濾鏡看世界。而中性灰階的SRF曲線則相對平坦,對各波長反射均勻,因此光源改變主要影響其亮度,而非色相,這解釋了為何中性色塊的變化較小。

技術說明:光譜範圍與色彩計算的影響 (731-780nm)

對於以模擬人類視覺為目的的標準色彩計算(如CIELAB),**缺少731nm至780nm的光譜數據,對計算結果的影響通常微乎其微。** 這是因為CIE標準觀察者顏色匹配函數(描述人眼對各波長敏感度的曲線)在超過700nm後,其數值已急遽下降並趨近於零。因此,即便儀器能測量此範圍的光譜,其在色彩計算公式中的權重也極低,對最終的顏色值貢獻極小。i1 Pro 的 380-730nm 範圍,對於絕大多數圖形藝術與色彩管理應用已完全足夠,足以提供精確的**接觸式光譜反射率**數據。

然而,在**材料科學或螢光分析**等非視覺應用中,近紅外光譜(NIR)可能包含關鍵信息。在這些特定領域,擁有更寬的光譜範圍才具備實質意義。對於這些專業需求,**非接觸式光譜儀**可能提供更廣泛的數據收集能力。

互動光譜實驗室:驗證色彩測量原理

親手驗證色彩科學的核心公式:反射光 = 光源 × 物體反射率。本實驗室讓您透過選擇標準光源和您的 ColorChecker 數據中的色塊,觀察其光譜如何交互作用。這有助於您直觀理解**接觸式**儀器測量的 SRF 與不同照明下**非接觸式**感知的色彩外觀之間的關係,並即時驗證計算結果。

光源光譜 (SPD)

物體反射率 (SRF)

結果: 反射光光譜

模擬顏色與數據驗證

比較原始測量值(基於D50光源的**接觸式測量**數據)與在不同光源下即時計算的顏色外觀。

原始測量顏色

(檔案內 D50/2° 值)

模擬計算顏色

光源: D65

數據驗證 (計算標準: D50/2°)

計算值: L*: —, a*: —, b*: —

原始值: L*: —, a*: —, b*: —

高保真色彩複製的應用策略:結合接觸式與非接觸式測量

在嚴格的藝術品複製工作中,不存在單一的「最佳」方法,而是取決於複製的最終目標。最穩健、靈活的策略是結合**接觸式**與**非接觸式**兩種測量方法的優勢,將「物件」與「光源」分離處理,以達到最高層次的色彩再現精準度。

推薦工作流程:混合測量策略

物件特性化

使用接觸式儀器 (如 i1 Pro) 測量藝術品的固有光譜反射率 R(λ),這是最穩定的物件色彩資訊。

光源特性化

使用非接觸式儀器 (如 Topcon) 測量現場觀看光源的光譜 SPD S(λ),捕捉環境光影響。

顏色計算

將 R(λ) 與 S(λ) 透過數學模型計算出在該特定場景下的目標 CIELAB 值,綜合兩種測量數據。

色彩管理

以目標 CIELAB 值為基準,創建 ICC Profile,指導複製與印刷流程,達到最高保真度與色彩匹配。這涵蓋了**接觸式**數據的精確性和**非接觸式**環境感知的綜合運用。

核心結論:接觸式與非接觸式測量的最終理解

色彩的世界沒有絕對的「真」,只有相對於特定情境的「準」。理解**接觸式**與**非接觸式**測量之間的根本差異,是實現專業色彩管理和高保真複製的基石。這兩種技術各有所長,並非相互取代,而是可以互補。

-

✔

測量目標不同是根本原因。**接觸式測量**旨在獲取物體固有反射率 (SRF),而**非接觸式測量**則捕捉場景反射光 (SPD×SRF)。理解這兩種測量物理量的差異,是解釋結果不同的基礎。

-

✔

光譜反射率 (SRF) 是關鍵資產。i1 Pro 等接觸式儀器測得的 SRF 數據是物體色彩的客觀指標,它能預測物體在任何已知光源下的顏色外觀,具有極高的通用性和價值。

-

✔

彩色對光源更敏感。彩色色塊因其 SRF 曲線具有高度選擇性,會放大光源光譜的差異,導致在不同光照條件下,非接觸式測量結果的顏色變化更為劇烈。

-

✔

混合策略是理想途徑。對於嚴格的複製工作,結合「**接觸式**測量物體光譜反射率」與「**非接觸式**測量光源光譜分佈」的混合策略,可實現最高保真度與色彩再現靈活性。