並排的螢幕校色後,為何顏色看起來還是不一樣?

並排的螢幕校色後,為何顏色看起來還是不一樣?

一個關於儀器、人眼與物理限制的互動指南

問題的核心:同色異譜失效

當我們已經完成了白點匹配和3D LUT校準或ICC製作。但色彩差異依然存在,其最主要的原因,就是一個稱為「同色異譜失效 (Metameric Failure)」的現象。

簡單來說:儀器測量到的「相同顏色」,在兩台採用 不同顯示技術 (例如 LCD vs OLED) 的螢幕上,其發出的光線光譜組成是不同的。這就導致了即使數據上完全匹配,我們的肉眼看起來卻有著明顯的差異。

不同顯示技術的光譜「指紋」

每種螢幕技術產生白光的方式都不同,就像每個人都有獨一無二的指紋。下方是四種常見技術的光譜功率分佈圖 (SPD) 示意圖。正是這些「光譜指紋」的根本差異,造成了同色異譜問題。

白光 WLED LCD

傳統 CCFL LCD

OLED

W LED PFS

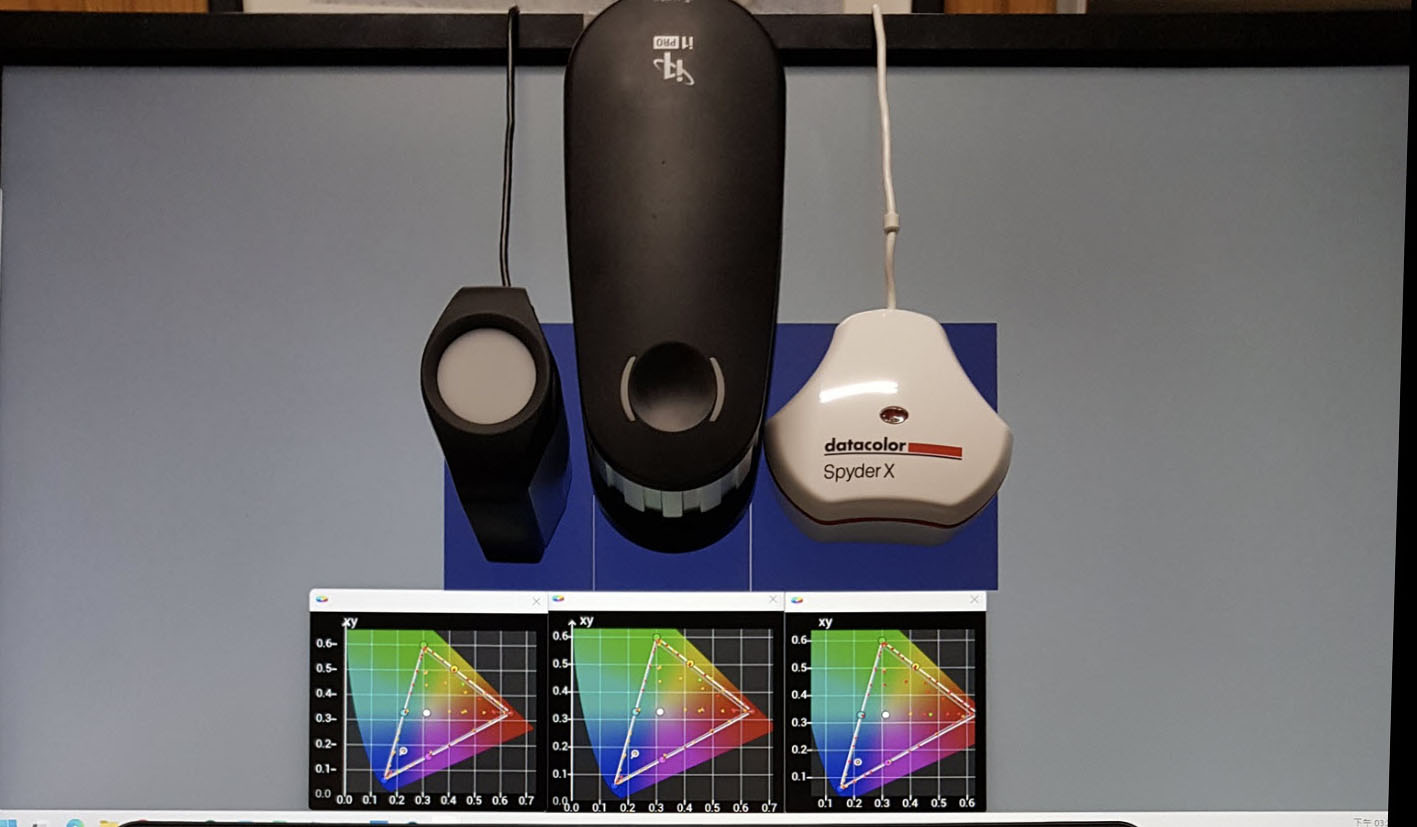

數據 vs. 感知:漂亮的報告不等於完美匹配

在專業校色流程中,我們會在最後用儀器進行「驗證」,並產生一份包含 Delta E 2000 (dE00) 數值的報告。這個數值用來量化螢幕顯示顏色與標準值之間的差異。

一般來說,dE00 平均值低於 1.0 就代表極高的色彩準確度。然而,我們必須客觀地認識到:這份漂亮的數據是儀器「看到」的結果,未必等同於人眼「感受到」的結果。由於同色異譜的存在,即使兩台螢幕的驗證報告都顯示極低的 dE00,它們在並排觀看時,人眼依然可能感知到色差。

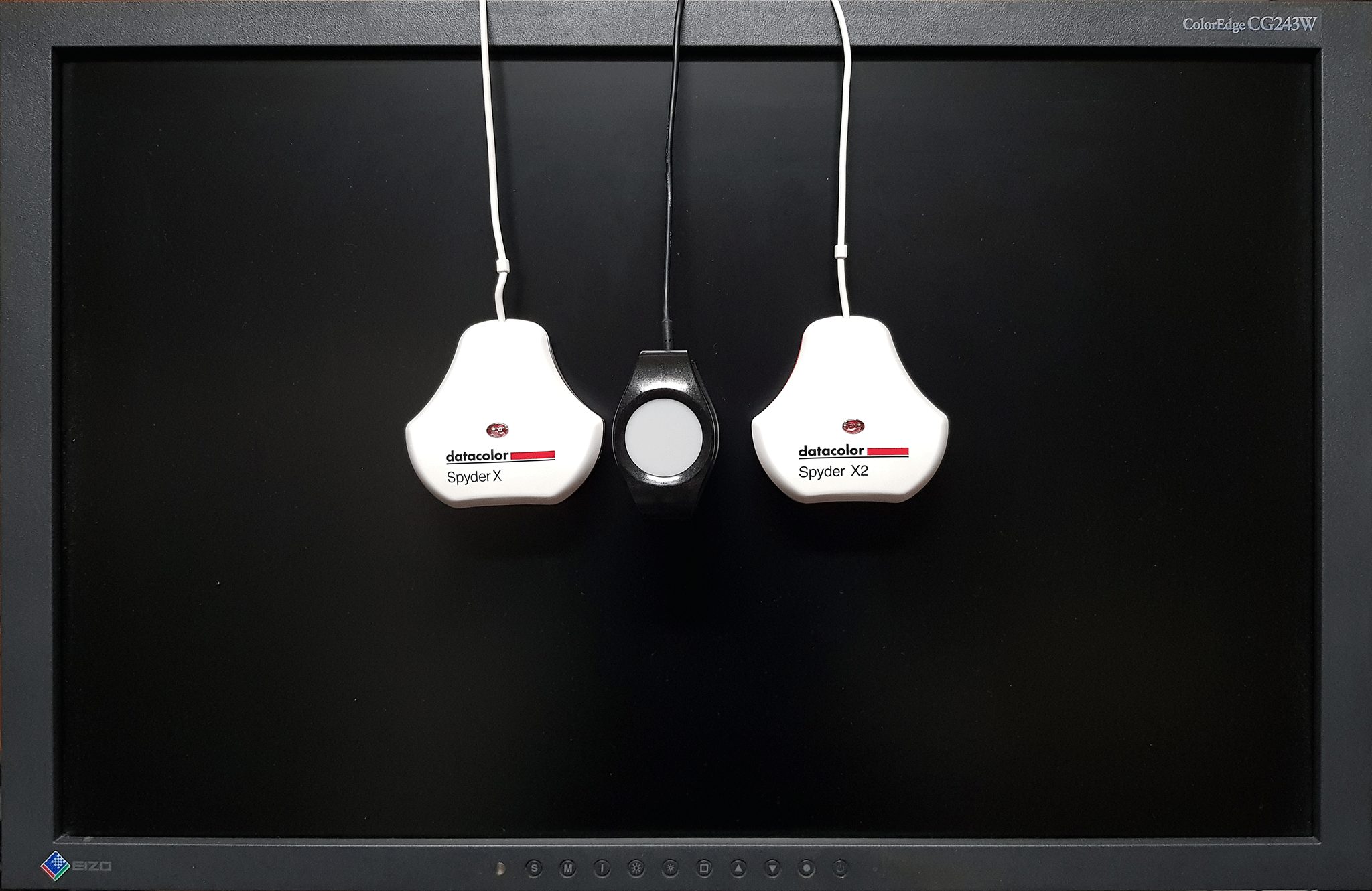

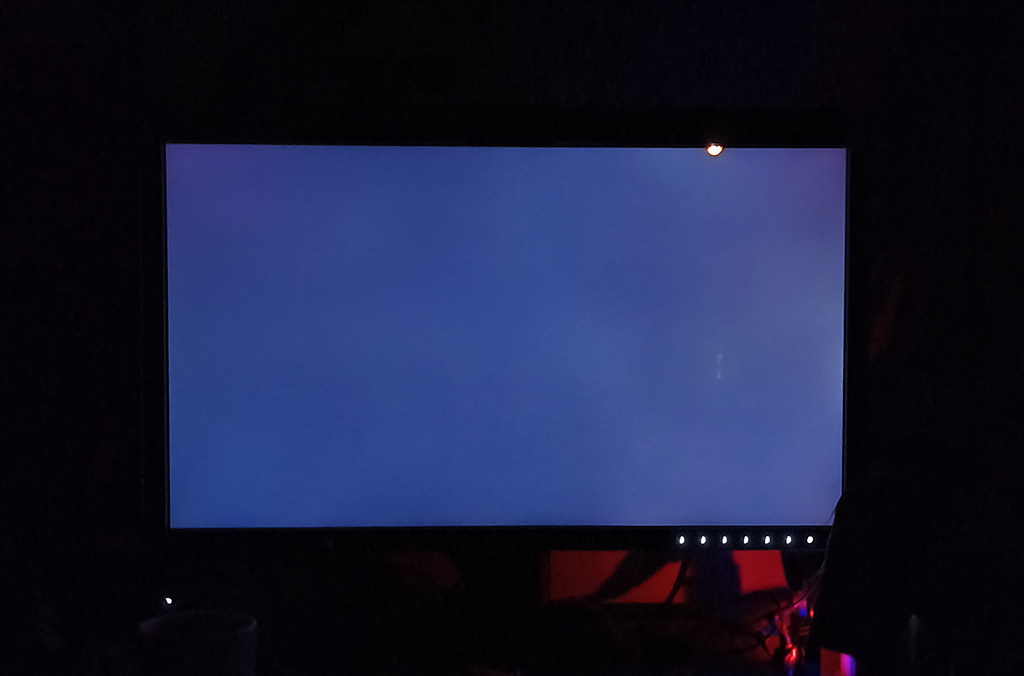

體驗 1:白點匹配的挑戰

點擊下方按鈕,切換儀器和人眼的視角,感受白點匹配的困境。

螢幕 A (LCD)

螢幕 B (OLED)

體驗 2:ColorChecker 的參考色

即使白點匹配了,其他顏色也可能「貌合神離」。切換視角看看。

螢幕 A (LCD)

螢幕 B (OLED)

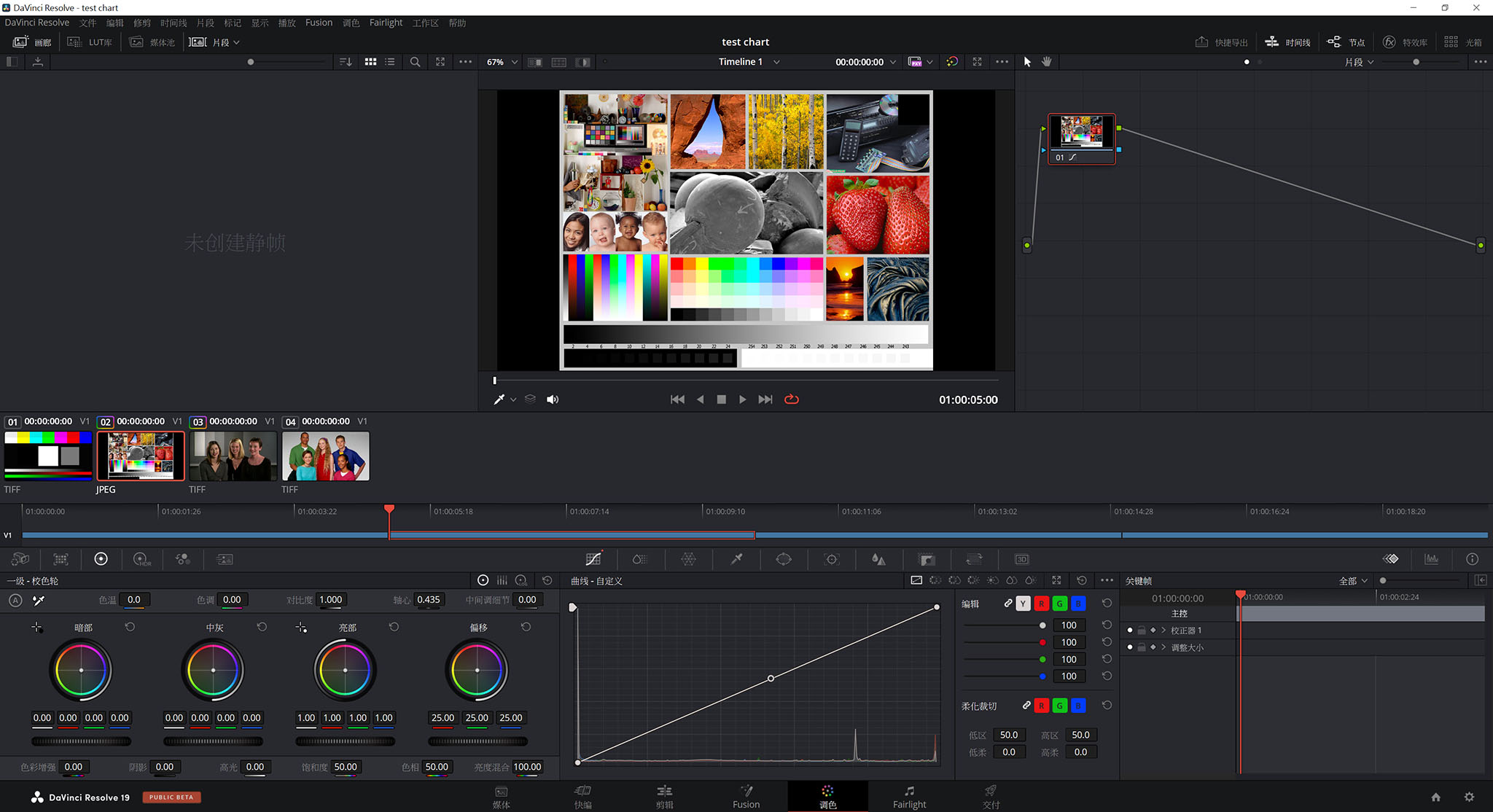

校準方法的優劣比較

| 方法 | 優點 (Pros) | 缺點 (Cons) |

|---|---|---|

| 單純儀器校準 | ✔️ 客觀、數據導向 ✔️ 快速、可重複性高 |

❌ 無法解決同色異譜問題 ❌ 忽略人眼與大腦的感知差異 |

| 人眼視覺匹配 | ✔️ 可彌補儀器物理限制 ✔️ 更符合最終的視覺感受 |

❌ 主觀、因人而異 ❌ 耗時、難以建立標準化流程 |

其他影響因素

- 螢幕老化與個體差異: 即使同型號的螢幕,其面板特性也會隨時間漂移。

- 觀看環境光線: 您房間的燈光顏色會「欺騙」您的大腦,影響對螢幕顏色的判斷。

- 觀看角度: 只要不是在絕對正中心觀看,顏色就可能產生偏移。

結論:接受不完美,追求「夠好」的匹配

色彩管理是一個複雜的系統工程。即使我們用盡所有方法,想要讓兩台不同技術的螢幕達到 100% 完全相同 的視覺效果,在物理上幾乎是不可能的。

我們的目標應該是:在理解其限制的前提下,透過儀器校準建立一個可靠的基準,再輔以視覺匹配,讓它們達到一個 「功能上足夠一致」 的狀態,以滿足專業工作的需求。